さつまいもに黒い何かがついている…

食べても大丈夫なのかしら?

さつまいもの煮物が何だか黒ずんでいる…

綺麗に作れる方法ないかしら…

さつまいもの皮に黒い固まりがあったり、切って時間が経つと黒くなったりしたことはありませんか?さつまいもの黒い状態を見ると、食べて良いのかどうか気になりますよね。

結論から言うと、次のようにさつまいもの変色の仕方によって食べられるかどうか決まります。

- さつまいもが黒くなっても食べられる場合

- 皮に蜜のような黒色の固まりがある

- 切ってから時間が経過して黒くなる

- 加熱して黒くなる

- 食べられない場合

- 切ったときに既に黒い斑点・黒ずみがある【低温障害】

- ふわふわしたもの・斑点状のものがある【黒カビ】

後ほど上記以外の食べることが危険なパターンについても説明しますので調理の際の参考にしてみてくださいね♪

食べられるパターンの黒いさつまいもと分かっても出来れば綺麗な色の状態で食べたいですよね。食べても大丈夫な場合の黒くなってしまう原因と対策を後ほど解説します。

この記事では

- さつまいもが黒くなる!【食べられるかどうかの見分け方】

- 食べられないさつまいもの特徴

- さつまいもを黒くしない!【3つのポイント】

筆者もさつまいも料理がよく黒くなって気分が下がっていました。

この記事の対策を知って料理の仕上がりが良くなりました。同じように悩んでいる人はぜひ参考にしてみてくださいね!

さつまいもが黒くなる!【食べられるかどうかの見分け方】

はじめに述べたように黒くなったさつまいもは、さつまいもの変色の仕方によって食べられるかどうかが決まります。

- さつまいもが黒くなっても食べられる場合

- 皮に蜜のような黒色の固まりがある

- 切ってから時間が経過して黒くなる

- 加熱して黒くなる

- 食べられない場合

- 切ったときに既に黒い斑点・黒ずみがある【低温障害】

- ふわふわしたもの・斑点状のものがある【黒カビ】

それぞれ説明します。

皮に密のような黒色の固まりがある

蜜のような黒色の固まりのあるさつまいもは、食べても大丈夫です。なぜなら、その黒い固まりはヤラピンという無害な成分が空気に触れて黒くなったものだからです。

ヤラピンは整腸作用があるので食べても大丈夫です。しかし、砂や土と一緒にヤラピンが固まっている可能性があるので気になる方は切っておきましょう。

切ってから時間が経過して黒くなる

切ってから時間が経ってさつまいもの断面に黒い斑点が見られる場合も食べられます。この場合も無害なヤラピンによるものだからです。さつまいもを切断したことでヤラピンが空気に触れるので黒く変色します。食べても問題ないので安心してくださいね♪

加熱して黒くなる

さつまいもを加熱して黒くなる場合も食べても問題ありません。これは、クロロゲン酸が変色したことが原因です。

クロロゲン酸はアクの一種で食べることが可能ですが、えぐみがあります。アクは食べても大丈夫と言われても見た目も味も今ひとつなので、アク抜きをしておくことをおすすめします。

切ったときに既に黒い斑点・黒ずみがある【低温障害】

切ったときから黒い斑点や黒ずみがあるさつまいもは低温障害を起こしている可能性が高く食べないようにしましょう。

低温障害の起きた野菜は品質が劣化していたり、栄養が損なわれていたりします。もし一部だけ黒い場合は切り落として食べることも可能ですが、全体に広がっている場合は破棄した方が安全です。

さつまいもは寒さに弱いので15度以下になると低温障害が起こりやすくなるので、保存する際には室温で行いましょう。

ふわふわしたもの・斑点状のものがある【黒カビ】

さつまいもの皮についている黒い斑点にふわふわした物がついている場合は、黒カビが発生している可能性が高いので食べることはおすすめしません。ヤラピンが固まっている場合は光沢があってベタベタしたものになっているので、よく見て区別する必要があります。

カビの範囲が一部ならば切り落として洗い流すことで食べることは可能ですが、全体にカビが発生しているさつまいもは処分しましょう。

食べられないさつまいもの特徴

ここまで黒くなったさつまいもが食べられるかどうかの見分け方について説明しました。低温障害や黒カビ以外にも食べられない場合もあります。

もし次のようなことにあてはまるときは、傷んでいる可能性が高いので基本的に食べないようにしましょう。

- 皮がシワシワで張りがない

- 実の部分がブヨブヨしている

- 酸っぱい臭いがする

それぞれ説明します。

皮がシワシワで張りがない

皮がシワシワで張りがないさつまいもは乾燥が進んでいて味が落ちていることが多いです。変色も見られる場合は食べない方が安全です。

実の部分がブヨブヨしている

さつまいもを触ってブヨブヨと柔らかい感触があったら傷んでいる可能性が高いです。端だけ柔らかい場合は、そこだけ切り落として早めに調理することで食べることが可能です。もし全体がブヨブヨしているのならば、すぐに処分することをおすすめします。

酸っぱい臭いがする

酸っぱい臭いがするさつまいもは食べるのを控えましょう。嫌な臭いがするときは食品が傷んで腐敗していることが多いです。

さつまいもを黒くしない!【3つのポイント】

先ほど黒くなっても食べられるさつまいもの特徴について説明しました。けれども“せっかく料理にするなら見た目も綺麗にしておきたいな…”と感じる方も多いと思います。

ここでは料理する際にさつまいもを黒くさせない方法をご紹介します。さつまいもを調理するときには次のポイントを意識してみましょう!

- 包丁を入れるとき【皮を厚めに剥く】

- 切った後【アク抜きをする】

- 加熱するとき【レモン汁を加える】

それぞれ詳しく説明します。

包丁を入れるとき【皮を厚めに剥く】

さつまいもを剥くときは皮を厚めにするのがおすすめです。黒くしてしまう成分のヤラピンやクロロゲン酸は皮の付近に集まっています。

おせち料理の栗きんとんなど綺麗に仕上げたい場合は、思い切って厚めに剥いてしまいましょう!剥いた皮がもったいなく感じるときは、その皮で芋けんぴや素揚げなどの料理にするという方法がおすすめです♪

今まで厚く皮を剥くと罪悪感が…

美味しいし、フードロスにも繋がると思えて嬉しい限りです

切った後【アク抜きをする】

さつまいもを切った後にアク抜きするのもおすすめです。切ってから5~15分ほど水につけてアク抜きをしておくと変色防止にもなります。

さつまいものモンブランや栗きんとんなどを作るときにアク抜きしておくとペーストが綺麗な色になります。

アクの成分であるクロロゲン酸はアルカリ性と反応して変色します。天ぷら粉やベーキングパウダーなどはアルカリ性なので、切ってそのままのさつまいもだと黒くなりやすいです。一手間ですが天ぷらにする前にアク抜きしておくと安心です。

加熱するとき【レモン汁を加える】

さつまいもを加熱するときにレモン汁を加えると変色を防げます。

味との相性はもちろん、レモン汁の酸性が変色を防止してくれます。レモンと砂糖で煮ると、甘酸っぱさでさつまいもの味が引き締まり、見た目も綺麗に仕上がります。

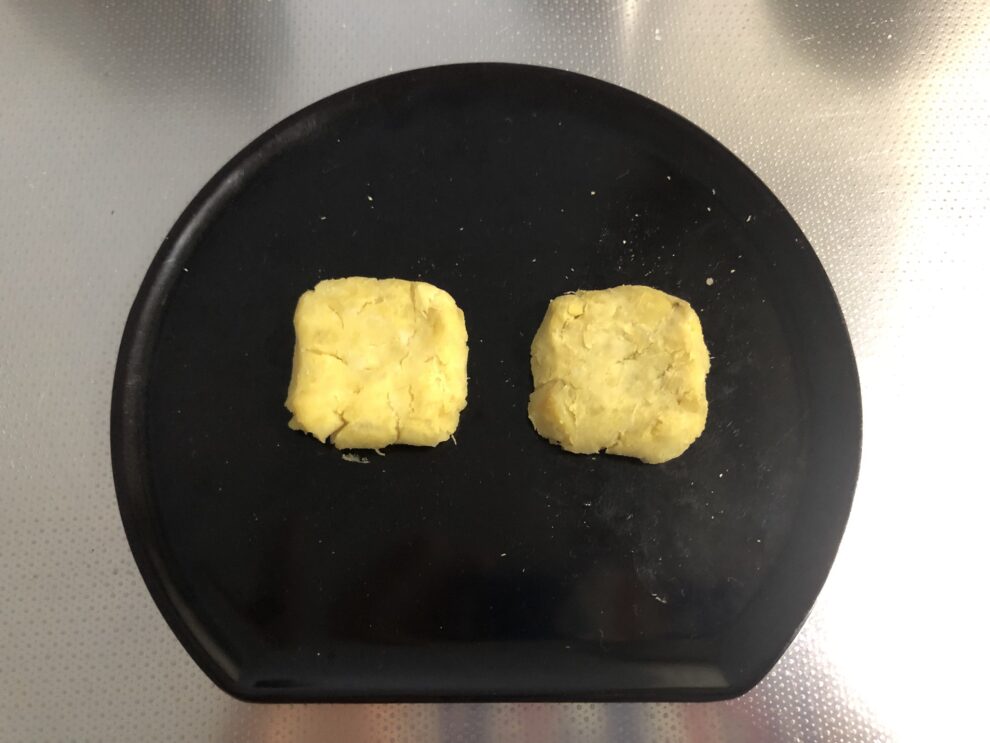

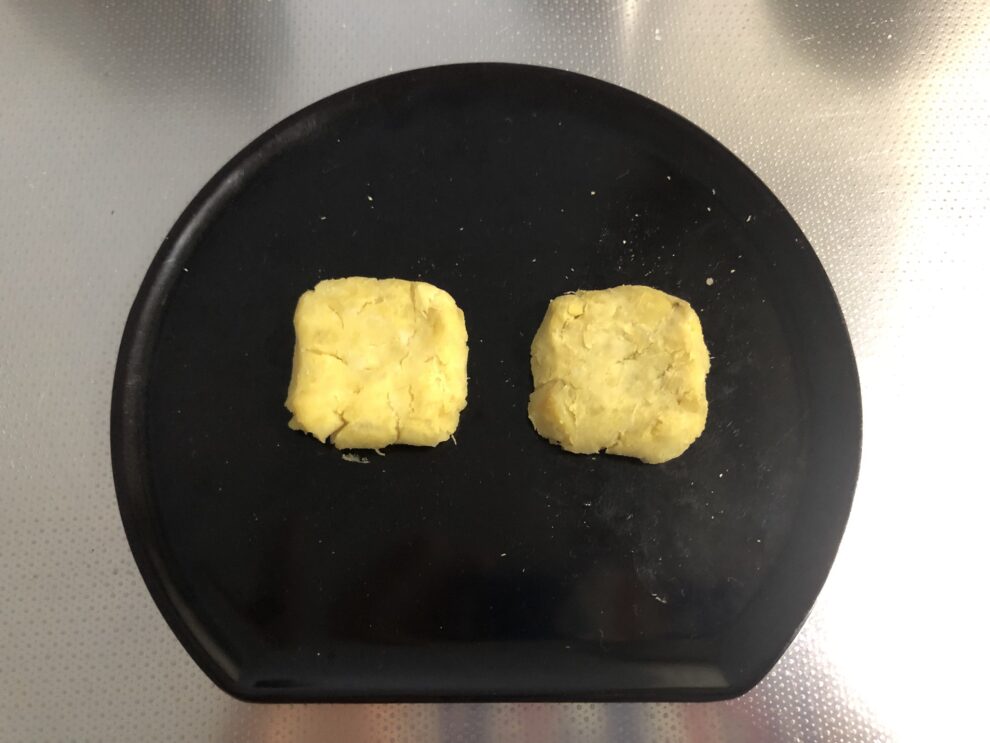

実際にレモン汁を加えたものと加えていないものを比較してみると、特に皮の付近の色の鮮やかさに差が出てくるという印象です。下記は煮込んでから2日経ったさつまいもの画像です。

レモン汁を加えることで数日経っても色が綺麗に保てます!

まとめ

最後にこの記事についてまとめます。

- さつまいもが黒くなっても食べられる場合

- 皮に蜜のような黒色の固まりがある⇒無害なヤラピンが空気に触れて固まったものなので大丈夫です。

- 切ってから時間が経過して黒くなる⇒切り口のヤラピンが空気に触れて変色したものなので食べられます。

- 加熱して黒くなる⇒アクとなるクロロゲン酸が変色したもので、えぐみはありますが食べても問題ありません。

- 食べられない場合

- 切ったときに既に黒い斑点・黒ずみがある【低温障害】⇒品質・栄養ともに劣化の可能性が高く、破棄をおすすめします。室温で保存しましょう。

- ふわふわしたもの・斑点状のものがある【黒カビ】⇒斑点の周りの白いふわふわしたものはカビの可能性が高いので食べないようにしましょう。

- 皮がシワシワで張りがない⇒乾燥が進んで味が落ちていることが多いです。

- 実の部分がブヨブヨしている⇒全体が柔らかい場合は傷んでいる可能性が高いです。

- 酸っぱい臭いがする⇒さつまいもが傷んでしまい腐敗が進んでいることが多いです。

- 包丁を入れるとき【皮を厚めに剥く】⇒ヤラピンは皮付近に多いので綺麗に仕上げたいときは厚めに剥きましょう!

- 切った後【アク抜きをする】⇒アクの原因のクロロゲン酸を溶かし出すために5~15分ほど水につけておくのがおすすめです。

- 加熱するとき【レモン汁を加える】⇒酸性のレモン汁が変色を防いで味も引き締めてくれます。

さつまいもが黒くなる原因や対策を知って料理を綺麗に美味しく仕上げて日々の食事を楽しんでくださいね♪